La firma artística es mucho más que un trazo discreto en la esquina de un lienzo. Es una huella de identidad que ha acompañado al ser humano desde las primeras manifestaciones artísticas hasta el mercado global del arte contemporáneo.

En la Prehistoria, concretamente en el arte rupestre del paleolítico europeo, no encontramos figuras humanas como protagonistas, pero sí representaciones simbólicas de manos en positivo y en negativo. Estas manos estampadas en las paredes de las cuevas funcionaban como marcas de presencia y pueden entenderse como una forma primitiva de autoría.

En las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia aparecen los primeros sistemas claros de identificación personal. Los escarabeos y otros sellos servían para autenticar documentos y objetos con funciones administrativas, religiosas y diplomáticas. Paralelamente, los sellos cilíndricos, inventados hacia el 3.500 a. C. en Susa, al sureste de Irán, permitían imprimir escenas e inscripciones sobre arcilla húmeda. Aunque su uso principal era administrativo o como firma de una autoridad, también se utilizaban como joyas y amuletos con funciones mágicas. En este contexto comienza a surgir un interés por dejar constancia de la autoría, pero esta realidad solo era evidente para las clases acomodadas y los mecenas, no para los artesanos.

Durante la Edad Media, el anonimato continuó dominando la producción artística. Los talleres y gremios elaboraban obras colectivas en las que la autoría individual quedaba diluida. En este periodo, la rúbrica, entendida como el trazo distintivo con líneas, curvas o símbolos que acompaña a la firma surgió como sustituto de fórmulas latinas anteriores, transformándose en un elemento personal que acompañaba a los documentos. Los sellos oficiales y los monogramas de nobles y papas garantizaban la autenticidad, mientras que en el arte predominaba la invisibilidad del creador frente al protagonismo del mecenas.

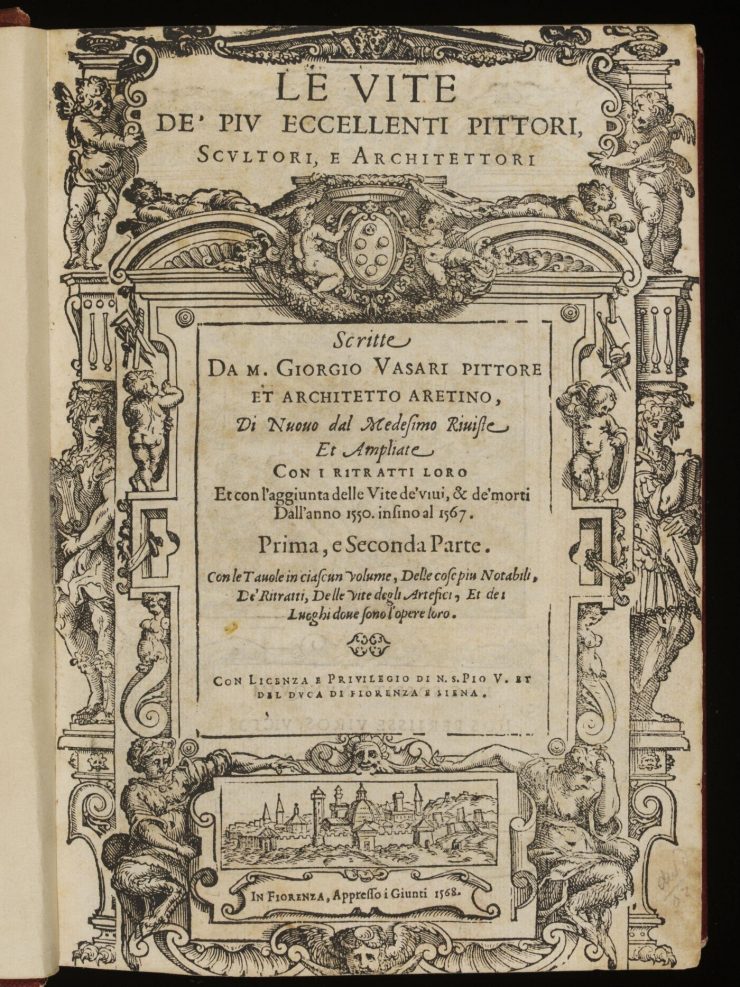

El Renacimiento supuso un giro decisivo en el reconocimiento del autor. El artista dejó de ser considerado un simple artesano para convertirse en un intelectual y una figura social. La firma se transformó en un gesto de orgullo y reivindicación de autoría. Miguel Ángel firmó la Piedad en Roma, Durero popularizó el uso de los monogramas y Giorgio Vasari consolidó la importancia del nombre del artista como valor histórico con la publicación, en 1550, de Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos.

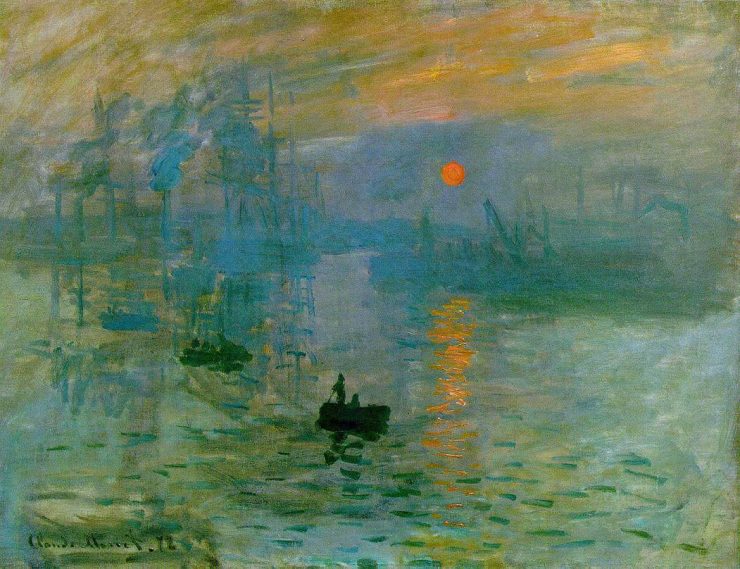

Con la llegada de la modernidad, la firma adquirió un protagonismo inédito. Se convirtió en un sello de prestigio que certificaba la autoría y, al mismo tiempo, en un pasaporte hacia el mercado del arte y el reconocimiento social. La firma dejaba de ser un simple elemento administrativo para transformarse en una marca personal que vinculaba directamente la obra con el nombre del artista. Coleccionistas e instituciones buscaban obras firmadas porque el nombre del autor era sinónimo de calidad y autenticidad.

Un ejemplo claro es Eugène Delacroix, pintor romántico que firmaba sus obras con orgullo, reforzando la idea del genio creador y consolidando su reputación en el mercado artístico. Más adelante, en el postimpresionismo, encontramos artistas como Vincent van Gogh, que optan por firmar con su nombre de pila. Esta decisión transmitía cercanía y autenticidad, siendo hoy su firma inseparable del valor simbólico y económico de sus obras.

El siglo XX llevó la firma artística a nuevas dimensiones. Figuras como Picasso, Miró o Dalí la integraron plenamente en su identidad visual, convirtiéndola en un elemento inseparable de su lenguaje creativo. Al mismo tiempo, Andy Warhol la elevó a la categoría de marca, vinculándola al consumo masivo y a la cultura pop, demostrando cómo la firma podía funcionar como símbolo de mercantilización e icono cultural.

En definitiva, la firma artística ha pasado de ser una huella primitiva a convertirse en una marca global. Es un puente entre creador y espectador, un símbolo de reconocimiento y memoria, pero también un campo de disputa sobre la visibilidad, la mercantilización y la autoría. Cada firma, cada ausencia y cada falsificación nos habla de poder, de identidad y de la lucha por ser reconocidos en la historia del arte.